各主要教学环节的质量要求及监控措施

1. 相关制度

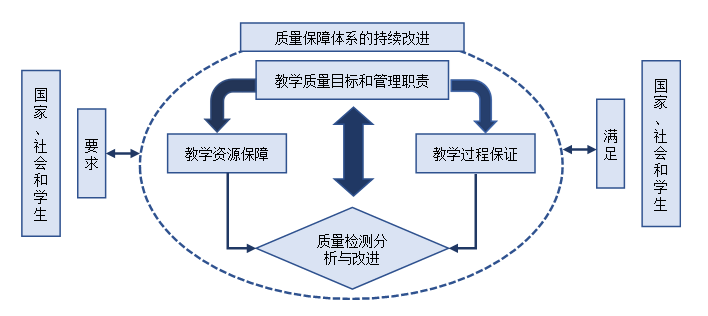

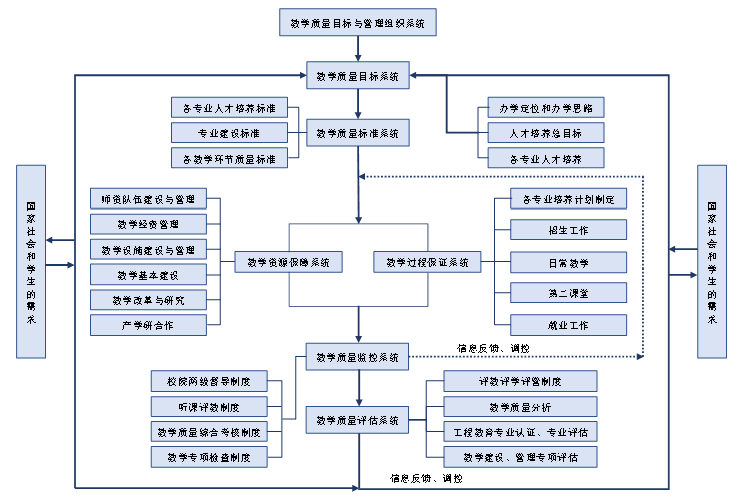

本专业服务国家、社会和学生需求,建成了能有效支撑专业持续改进的制度化、规范化、常态化的校、院两级教学质量保障体系(图1)。该体系的质量目标形成与组织管理如图2所示,形成了以“质量目标-质量标准-资源保障-过程保证-质量监控-质量评估”为主体、闭环反馈、可持续改进的组织体系,相关制度文件见。

图1 教学质量保障体系

图2 教学质量目标与组织管理系统

学院、系对培养方案和教学大纲的制定和修订、课程考核、生产实习、毕业实习、毕业论文(设计)等各教学环节建立了质量监控制度,并采取了过程监控保证各环节教学质量,详见表1。

表1 主要教学环节的质量要求和监控措施

教学环节名称 |

主要质量要求 |

质量控制 责任人 |

质量监控 措施 |

形成的文件 和记录性档案 |

培养方案制定 |

①培养目标符合学校办学目标与定位,反映社会需求; ②培养目标针对性强,表述清晰; ③能力要求覆盖通用标准,体现专业特色,并与培养目标匹配; ④课程设置符合通用标准,符合学校规定,体现专业特色; ⑤培养方案体现对学生综合素质和实践能力的培养。 |

主管教学副校长、教务处、教学副院长、学院教学委员会、校外专家、专业负责人。 |

由专业负责人广泛征求意见,组织论证和修订,学院、学校逐级审批。 |

学校培养计划修订指导意见;培养方案专家论证审核表。 |

课程大纲编制 |

①课程目标能够反应课程特点,并支撑相关毕业要求达成; ②课程内容和教学方法能够支撑课程目标的达成; ③考核方法合理,能够满足课程目标和相关毕业要求达成情况评价要求。 |

学院教学委员会、专业负责人、课程责任教师。 |

①审定人、专业负责人审核;②课程目标和毕业要求达成情况评价及结果使用。 |

课程大纲审定;课程目标达成情况评价表;毕业要求达成情况评价表。 |

教学团队建设 |

①教师能坚持立德树人,有较好的师德师风; ②教学团队配备合理,能承担一定的教改任务; ③教师具备教育学、教育心理学等教育教学相关知识; ④教师掌握课程教学内容、教学方法、教学过程等。 |

学校人事处、学院教学委员会、专业负责人 |

①教师年度考核;②教师资格认定;③新教师试讲;④领导、同行听课。 |

教师资格证;教师年度考核表;领导、同行听课表。 |

课堂教学 |

①任课教师严格按课程教学大纲和教学计划进度进行教学; ②任课教师须充分备课,教学资料齐全; ③任课教师能够合理组织教学模式,保证充分的师生交流互动; ④合理布置作业并有效批改,答疑安排充分且明确告知学生。 |

学校/学院督导组、教学副院长、系主任/专业负责人、课程责任教师、任课教师。 |

①校、院督导组听课;②学生评教;③领导、同行听课;④教学小结审核;⑤达成情况评价。 |

校、院督导组听课表;学生评教数据;领导、同行听课表;教学小结表;达成情况评价表。 |

课程考核 |

①考核方式和内容符合课程教学大纲要求,能够反映课程目标的达成; ②课程组统一命题、批改规范; ③按A、B卷组卷,在指定处制作试卷并保管、不泄题; ④过程考核需要有明确评分标准; ⑤认真做好试卷分析。 |

教学副院长、系主任/专业负责人、课程责任教师、监考教师。 |

①试题审批;②教学小结审核;③达成情况评价。 |

试题审批表;教学小结表;达成情况评价表。 |

课程设计 |

①选题满足教学大纲要求,提倡联系工程实际; ②过程指导和答疑; ③评分标准合理; ④批改规范,评定客观、公正。 |

学校/学院督导组、教学副院长、系主任/专业负责人、课程责任教师。 |

①校、院督导组巡视;②学生评教;③教学小结审核;④达成情况评价。 |

课程设计任务书;学生评教数据;教学小结表;达成情况评价表。 |

实验教学 |

①按实验教学大纲组织安排实验; ②实验指导教师认真准备,检查实验设备和环境,确保安全;对于设计性、综合性实验必须有明确的要求及实施方案; ③指导学生按要求认真编写实验报告,并认真批改; ④记录每个学生进行实验和完成实验报告的情况,作为实验课考核的依据。 |

学校/学院督导组、教学副院长、系主任/专业负责人、课程责任教师。 |

①校、院督导组巡视;②学生评教;③教学小结审核;④达成情况评价。 |

课程设计任务书;学生评教数据;教学小结表;达成情况评价表。 |

实习实践 |

①明确告知实习、实践的要求和实施途径; ②按学校要求填写实习、实践工作计划,有效组织和管控实习、实践过程; ③合理评价实习、实践过程和结果。 |

学校/学院督导组、教学副院长、系主任/专业负责人、课程责任教师。 |

①校、院督导组巡视;②学生评教;③实践总结审核;④达成情况评价。 |

学生评教数据;实践总结表;达成情况评价表。 |

毕业设计 |

①毕业设计命题符合专业培养要求; ②毕业设计各环节严格按照规定的时间节点进行; ③学生开题、英文翻译、中期检查、论文、答辩等满足毕业设计规范要求; ④确保毕业设计(论文)水平达到专业要求。 |

学校/学院督导组、学院教学委员会、教学副院长、系主任/专业负责人。 |

①毕业设计题目审核;②校、院督导组巡视;③学生评教;④指导过程控制;⑤达成情况评价。 |

毕业设计题目申报表;毕业设计题目审核记录;学生评教数据;指导记录表;达成情况评价表。 |

2. 课程体系合理性评价机制

本专业课程体系合理性评价有校、院两级机制,其中学校针对课程体系合理性评价与专业人才培养方案修订同步(《关于修订本科各专业2018人才培养方案的通知》,学院针对课程体系合理性评价的机制如下:

(1)评价工作责任机构

课程体系合理性评价由学院成立专业人才培养方案修订小组实施和完成。组员包含教学院长、专业负责人、专业骨干教师、聘请的行业和企业专家、教学管理人员和辅导员等。

(2)评价周期

本专业每5年(与培养方案修订同步)开展1次课程体系合理性评价工作,也可以根据自身发展需要缩短课程体系合理性评价的周期,增补评价次数。

(3)评价过程

评价依据收集的内容和来源有:

① 专业人才培养方案:培养目标、毕业要求、内涵观测点、课程设置等。

② 课程教学资料:课程大纲、课程目标达成情况评价表。

③ 校内外调查结果:毕业生调查、用人单位调查和行业企业专家调查。

④ 社会经济发展需求的调研分析报告。

在上述数据的基础上,对课程体系合理性进行评价,具体过程如下:

步骤1:学院组织成立专业人才培养方案修订小组,专业负责人制定课程体系合理性评价工作进度按排。

步骤2:收集整理上述相关资料,并分发给小组组员,各组员根据相关资料对课程体系合理性进行评价,并提出修订建议。

步骤3:汇总各组员提出的评价和修订建议,形成评价初稿,专业负责人组织对评价初稿进行讨论和定稿。

步骤4:专业人才培养方案修订小组将评价结果提请学院教学委员会审核,并根据反馈意见组织进行修改完善。

(4)评价方法

课程体系合理性评价采用定性的方法开展,主要为校内外调查和专业人才培养方案修订小组对课程体系合理性的描述性评价和建议。

(5)结果使用要求

评价结果由学院留存。专业负责人组织课程责任教师针对评价反馈结果讨论课程体系是否合理,对不合理的情况进行调整。专业负责人将调整情况(含课程体系修订方案)报学院教学委员会审议。

(6)证明该机制存在的制度性文件

《苏州科技大学本科专业建设实施方案》、《苏州科技大学2018本科专业人才培养方案修订指导意见》。

3. 课程目标达成情况评价机制

(1)评价工作责任机构

课程目标达成情况评价由课程责任教师和任课教师实施和完成。专业负责人监督,教务办和学工办协调与配合评价工作的开展。

(2)评价对象和评价周期

评价对象为修读该课程的全体学生。评价周期为每学年开展1次课程目标达成情况评价。

(3)评价过程

课程目标达成情况评价的数据统计来源有:

① 考试课程:作业成绩、课堂表现成绩和试卷成绩。

② 课程设计:课程设计资料和课程设计成绩。

③ 实习:实习日记、实习报告和实习成绩。

④ 毕业设计:毕业设计资料、指导教师评分表、评阅教师评分表和答辩小组评分表。

⑤ 实验课程:实验报告、实验过程表现和实验成绩。

在上述数据的基础上,对课程目标达成情况进行评价,具体过程如下:

步骤1:专业负责人和课程责任教师通过审核课程大纲,检查课堂教学中各教学环节是否能有效支撑相应课程目标、毕业要求及内涵观测点,是否可操作,能否量化考核;

步骤2:任课教师按照教学大纲课程目标要求,根据教学内容开展教学活动,并对学生进行考核;

步骤3:任课教师通过分析考核结果,对课程目标的达成情况进行评价;

步骤4:任课教师将课程目标达成情况评价结果形成记录文档,课程责任教师组织任课教师根据分析结果提出持续改进措施。

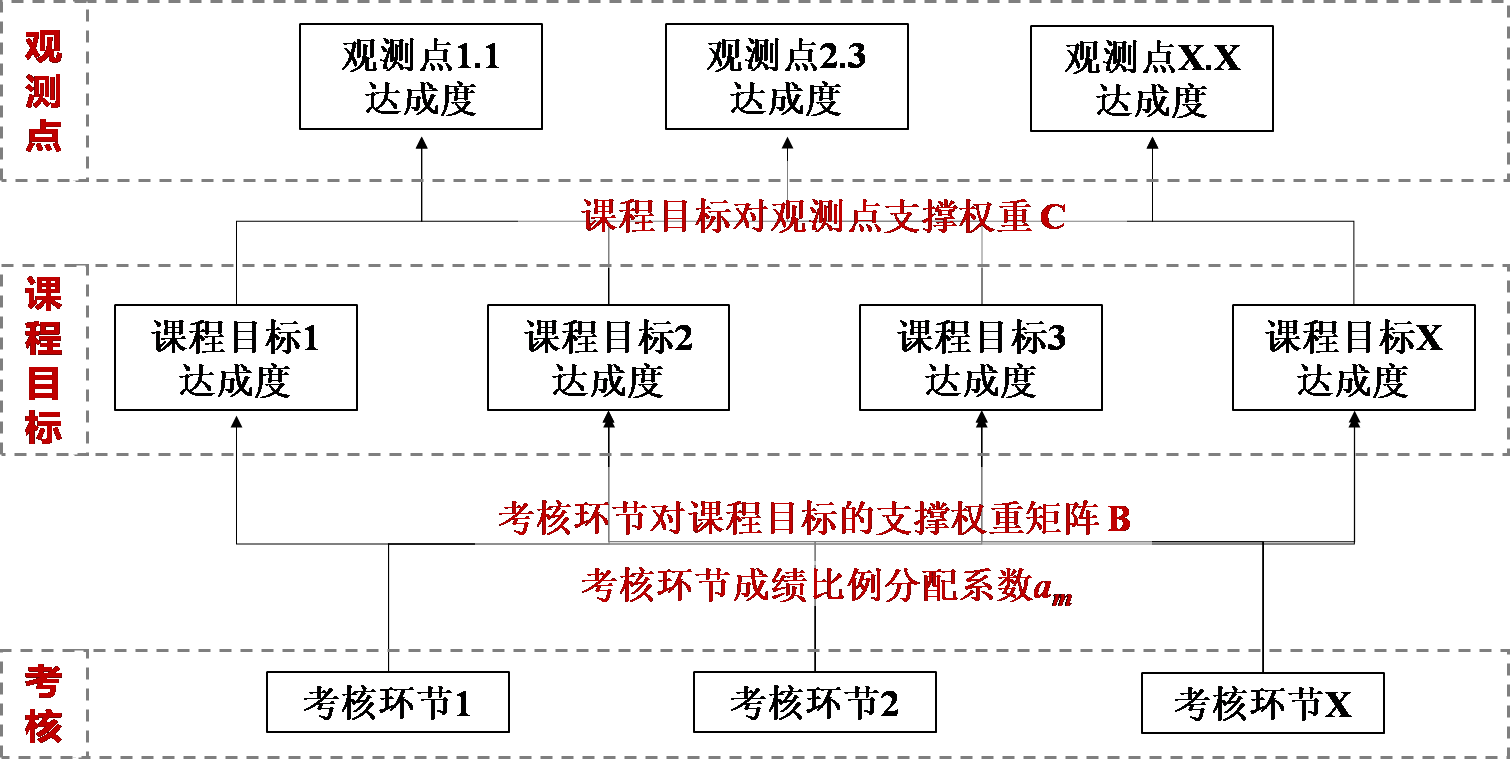

(4)评价方法

本专业毕业设计的课程目标达成情况评价方法采用评分表法,其余课程采用成绩分析法,其中成绩分析法基本过程如图3所示:a) 根据课程各考核环节的具体内容和得分,考虑其对课程目标的支撑关系,计算课程目标达成度;b) 根据课程目标对毕业要求内涵观测点的支撑关系,采用课程目标达成度计算毕业要求内涵观测点的达成情况。具体过程及其他方法见《土木工程学院课程目标达成情况评价实施办法(试行)》。

图3 课程目标达成情况成绩分析法基本过程

(5)评价结果分析与教学改进

在认真分析和总结课程目标达成度总体评价结果的基础上,计算课程支撑的毕业要求内涵观测点达成度初始值,给出是否达成的结论及改进措施。课程责任教师根据评价结果进行问题总结,组织任课教师针对性地完善课堂教学设计,优化相应的教学环节,进行持续改进。专业负责人审核评价方法、结果和改进措施的合理性。

(6)证明该机制存在的制度性文件

《土木工程学院课程目标达成情况评价实施办法(试行)》。

4 毕业要求达成情况的评价机制

(1)评价工作责任机构

学院成立毕业要求达成情况评价小组,成员有:学院院长、教学副院长、专业负责人、课程责任教师、专业骨干教师、任课教师等。土木工程学院教学委员会监督,教务办和学工办协调与配合评价工作的开展。

(2)评价对象和评价周期

评价对象为获得学士学位的毕业生。评价周期为每年1次。

(3)评价过程

毕业要求达成情况评价依据见附表1,其数据来源有:

① 毕业要求-课程目标关联关系:由专业讨论确定,并经学院教学委员会审定课程活动支撑毕业要求内涵观测点关系矩阵。

② 课程目标达成情况:每个课程责任教师和任课教师提供课程目标达成情况评价结果。

③ 学生自评数据:向毕业生发送评价问卷,学生对照各条毕业要求对自己的能力达成情况做出评价;收回问卷后,对每项数据做有效性检验,汇总成学生自评数据。

在上述数据的基础上,对课程目标达成情况进行评价,具体过程如下:

步骤1:按照专业认证标准和专业人才培养情况确定本专业的毕业要求,由专业负责人、课程责任教师和任课教师组成的工作小组将各项毕业要求分解为具体的和可衡量的内涵观测点,针对每一个内涵观测点设置合适的教学环节,由学院教学委员会审核通过;

步骤2:由课程责任教师和任课教师针对不同教学活动选择和确定各自恰当的毕业要求内涵观测点评价方法,由学院教学委员会审核通过;

步骤3:由毕业要求评价工作小组按照既定的评价方法收集评估数据,进行毕业要求达成情况评价;

步骤4:由专业负责人和专业骨干教师分析评估结果,由学院教学委员会讨论得出最终评价结果,并提出持续改进要求。

(4)评价方法

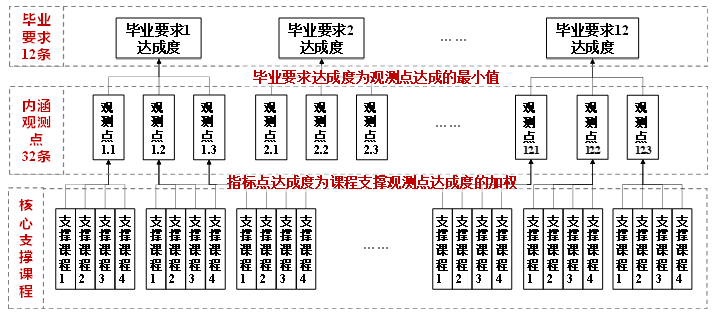

① 毕业要求达成情况的成绩分析法

毕业要求达成情况成绩分析方法的基本过程如图4所示:a) 根据课程对毕业要求内涵观测点的支撑权重系数,对各支撑课程的毕业要求内涵观测点达成度进行加权,得到毕业要求内涵观测点达成度;b) 取毕业要求中所有内涵观测点达成度的最小值为相应的毕业要求达成情况的直接评价值。具体过程见《土木工程学院毕业要求达成情况评价实施办法(试行)》。

图4 毕业要求达成情况成绩分析法基本过程

② 毕业要求达成的调查问卷法

每届毕业生毕业前,发放调查问卷,开展应届毕业生对毕业要求的达成情况评价。学生自评调查表见《土木工程学院毕业要求达成情况评价实施办法(试行)》,调查表中,对应于每个毕业要求的评价均为“非常满意、满意、基本满意、不满意、非常不满意”五个等级。调查结束后,由专业毕业要求达成度评价小组对收到的所有调查问卷进行量化的统计计算,其中,五个等级分别对应于“5、4、3、2、1”五个分值,得到应届毕业生对各个毕业要求的达成评价值。

③ 毕业要求达成度计算

毕业要求达成度,取毕业要求达成度直接评价值(成绩分析法)和间接评价值(调查问卷法)的加权,其权重系数分别取0.8和0.2。

(5)评价结果分析与教学改进

对毕业达成情况评价结果予以分析判断(本专业设置的毕业要求达成情况评价标准是不低于0.65),形成课程评价反馈和课程体系评价反馈:

① 课程评价反馈主要包括:形成课程目标达成情况定量评价结果和课程对各毕业要求内涵观测点达成情况评价结果,课程责任教师提出课程改进措施并在课堂教学活动中持续改进;专业负责人分析达成情况较好或较差的课程,推广优秀经验,分析落后原因,推进专业整体教学水平提升。

② 课程体系评价反馈主要包括:形成各项毕业要求达成情况定量评价结果,判定各项毕业要求的达成情况,学院教学委员会根据评价结果进行问题总结,针对相应内涵观测点的课程支撑体系进行优化,用于持续改进。

(6)证明该机制存在的制度性文件

《土木工程学院毕业要求达成情况评价实施办法(试行)》。