能证明评价的结果被用于专业的持续改进

1 保证评价结果用于专业持续改进的制度

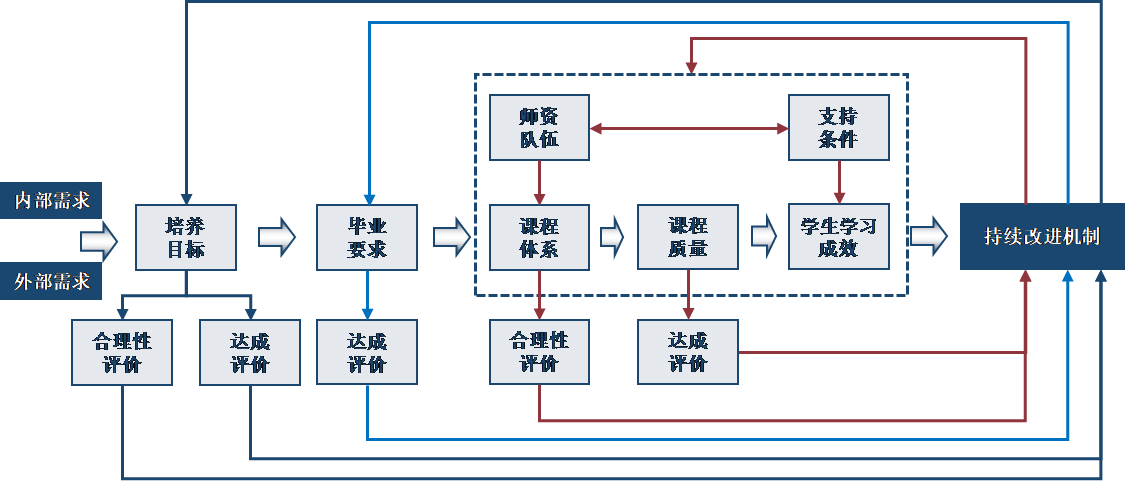

土木工程专业为了保证专业人才培养质量符合学校定位以及社会需求,根据土木工程专业发展特点,形成了专业持续改进的做法(图1),根本宗旨是有效利用专业培养目标、毕业要求、课程体系及课程质量(包括课程目标达成情况)等方面的评价结果用于土木工程专业人才培养方案和教学环节的持续改进。

图1 土木工程专业持续改进机制

(1)持续改进责任机构和责任人

土木工程专业持续改进责任人为院长、教学副院长。在院长、副院长领导下,由土木工程专业负责人组织召开持续改进工作会议。具体工作的实施分别由专业负责人、系/教研室主任、课程责任教师、任课教师等完成。

(2)用于持续改进的评价结果的收集、分析、反馈渠道

① 培养目标

专业召开培养目标合理性评价工作会议,确定工作内容、负责人、执行时间和要求;进行在校生、教师、毕业生、用人单位、行业专家对各培养目标的合理性调研;土木工程专业负责人组织工作小组对培养目标合理性评价,并形成初步意见,提交学院;学院组织教学委员会对专业的培养目标合理性评价进行审核,审核通过后的评价结果反馈至土木工程专业留存,作为培养目标修订的依据。

② 毕业要求

毕业要求持续改进的依据主要来源于两部分的内容:一是毕业要求达成情况评价结果,二是培养目标修订结果。由专业负责人组织工作小组每年搜集这两方面的信息,经过整理和分析后提交到院教学委员会审核,审核通过后反馈给土木工程专业留存,作为毕业要求持续改进的重要依据。

③ 课程体系

课程体系持续改进的依据主要来源于课程体系合理性评价结果。由专业负责人组织工作小组负责搜集此方面的信息,经过整理和分析后提交到院教学委员会审核,审核通过后反馈给土木工程专业留存,作为下一次课程体系持续改进的重要依据。

④ 课程质量评价结果

课程质量评价涉及授课前、教学过程中和课程结束后,教案、讲稿、大纲、教学日历等教学文件的合理性评价,课堂授课、考核等环节教学效果评价分析和持续改进效果分析结果(包括课程目标达成情况分析结果)。授课过程中和课程结束后,课程责任教师和任课教师负责收集各级教学专家听课效果反馈意见、学生学习效果意见,课程组全体教师开展课程质量分析、教学效果分析、学生学习效果分析、课程目标达成方法、内容和考核方式设计及效果分析、课程改进措施设计,课程目标实现情况分析,编制课程目标达成情况评价表。教学过程中,教学副院长、系主任、教学专家开展听课、与教师和学生交流,做好课程质量考核记录,给出课程目标实现情况评价意见,提出教学过程中需要改进的建议,并将建议和意见反馈给课程责任教师。

(3)改进效果跟踪措施

培养目标、毕业要求和课程体系的持续改进工作周期为5年进行1次(与培养方案修订同步),教学环节的持续改进周期为每学期课程结束后进行。每次培养方案的制订或修订前需要参考前期搜集及反馈的培养目标、毕业要求、课程体系的评价结果材料和反馈信息。对于改进后的培养方案需由学院组织相关专家、教师等对培养目标、毕业要求、课程体系进行再评价,并在新的培养方案实施后不定期进行跟踪评价。对于教学环节的持续改进,由专业负责人/系主任根据专家反馈意见及毕业要求达成情况分析报告的内容,督促教师对课程的教案、讲稿、大纲、教学日历等教学文件的修订,并跟踪改进效果。

(4)证明该机制存在的制度性文件

《苏州科技大学本科专业建设实施方案》、《土木工程专业持续改进管理办法(试行)》。

2 分别描述最近一次基于培养目标、毕业要求、课程目标达成情况、课程体系合理性的评价结果而开展的持续改进工作

(1)促进培养目标和毕业要求的改进与完善

本专业根据专业发展的最新状况和学生就业等情况,并结合各方面调查表反馈信息反馈信息,对培养方案每5年进行一次全面修订,每学年对正在执行的培养方案根据实际需要进行微调,以适应学科发展和人才培养的需要。培养目标和毕业要求的持续改进过程见表1。

表1 毕业要求的持续改进

制订、修订时间 |

反馈的意见和建议 |

改进的措施 |

2016年 |

1. 根据工程教育认证理念制定毕业要求; 2. 面向注册工程考试要求和工程实践; 3. 细化毕业要求观测点分解; 4. 重视毕业要求及其观测点的逻辑性。 |

1. 组织学习《工程教育认证通用标准》等相关指导性文件; 2. 重视执业能力形成过程要素融入,加强实践能力要求; 3. 反复多次研讨,多个版本不断对比,深入解析毕业要求及其内涵观测点内在逻辑。 |

2018年 |

毕业要求满足工程认证通用标准要求。 |

对照工程教育认证的标准要求。 |

(2)促进课程体系的改进与完善

本专业根据专业发展的最新状况和学生就业等情况,并结合各方面调查表反馈信息反馈信息,对课程体系每5年进行一次全面修订,每学年对正在执行的课程体系根据实际需要进行微调,以适应学科发展和人才培养的需要。课程体系的持续改进过程见表2。

表2 课程体系的持续改进

制订、修订时间 |

反馈的意见和建议 |

改进的措施 |

2016年 |

1. 课程体系需满足工程教育认证要求; 2. 加强软件类课程。 |

1. 增加《工程化学》等课程,课程设置要求满足工程教育认证要求; 2. 加强学生选课指导,引导学生多选软件类课程。 |

2018年 |

1. 推进通识教育、专业教育与创新创业教育有机融合; 2. 强化实践环节与培养实践创新能力; 3. 适应现代建造技术发展,开展相关课程; 4. 加强法律法规学习,增加学生工程责任意识。 |

1. 两门专业课程融入创新创业元素,新增《创新创业》通识教育课程,创新创业教育相关课程达7学分; 2. 实践类课程学分占比达28.4%; 3. 增设《BIM原理及工程应用》、《建筑工业化》等现代建造技术课程; 4. 增设《工程伦理学》等课程,提升学生工程责任意识。 |

(3)促进课程教学的改进与完善

本专业根据课程目标达成情况评价结果,并结合专业人才培养要求和课程特点,对课程教学每学年进行一次改进和完善,以适应学科发展和人才培养的需要。